|

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELLA RAZZA CHIANINA

E’ una delle più importanti

ed antiche razze bovine d’Italia. Conosciuta ed apprezzata fin

dall’antichità: Etruschi e Romani usavano animali dal candido manto nei

cortei trionfali o per i loro sacrifici agli déi (Marchi, 1906). Tra le

righe degli scritti di Columella e Virgilio, si legge come al loro tempo

le carni erano destinate alla tavola di pochi privilegiati, in quanto il

loro primo utilizzo era legato al lavoro nei campi, per trainare

l’aratro o per spostare grossi massi, comunque sia per lavoro di fatica

che risultavano essere particolarmente adatti per questo tipo di

animale. In numerosi scavi effettuati in Umbria e Toscana sono venuti

alla luce vasi, cornicioni, monete raffiguranti bovini o teste di bovini

molto somiglianti ai Chianini specialmente per quanto concerne la testa

leggera e brachicefala con corna piccole. Il “toro italico”, rame

monetario del Lazio databile intorno ai primi anni del IV secolo a.C.,

presenta proprio le caratteristiche di un Chianino (Giuliani, 1954). In

seguito al dominio romano, l’allevamento si estese dall’Arno al Clitunno,

le cui limpide acque, dice la leggenda, rendevano candido il mantello di

questi animali. Con il Cristianesimo, i buoi bianchi persero la loro

funzione sacrificale, e venne meno anche la pratica dell’allevamento. Si

verificò così il ritorno allo stato brado degli animali, che causò la

scomparsa dei caratteri gentili a vantaggio della rusticità. Nell’‘800,

vista la grande mole che rendeva la Chianina alquanto adatta al lavoro,

divenne indispensabile collaboratrice dell’agricoltore: così in questo

periodo la dote più apprezzata era l’attitudine al lavoro, tanto che i

buoi venivano usati per il lavoro dei campi e per il traino di carri e

calessi. La produzione di carne era quindi poco considerata, in quanto,

già con il lavoro, gli animali ripagavano l’agricoltore dei costi

sostenuti per il loro mantenimento.

carni erano destinate alla tavola di pochi privilegiati, in quanto il

loro primo utilizzo era legato al lavoro nei campi, per trainare

l’aratro o per spostare grossi massi, comunque sia per lavoro di fatica

che risultavano essere particolarmente adatti per questo tipo di

animale. In numerosi scavi effettuati in Umbria e Toscana sono venuti

alla luce vasi, cornicioni, monete raffiguranti bovini o teste di bovini

molto somiglianti ai Chianini specialmente per quanto concerne la testa

leggera e brachicefala con corna piccole. Il “toro italico”, rame

monetario del Lazio databile intorno ai primi anni del IV secolo a.C.,

presenta proprio le caratteristiche di un Chianino (Giuliani, 1954). In

seguito al dominio romano, l’allevamento si estese dall’Arno al Clitunno,

le cui limpide acque, dice la leggenda, rendevano candido il mantello di

questi animali. Con il Cristianesimo, i buoi bianchi persero la loro

funzione sacrificale, e venne meno anche la pratica dell’allevamento. Si

verificò così il ritorno allo stato brado degli animali, che causò la

scomparsa dei caratteri gentili a vantaggio della rusticità. Nell’‘800,

vista la grande mole che rendeva la Chianina alquanto adatta al lavoro,

divenne indispensabile collaboratrice dell’agricoltore: così in questo

periodo la dote più apprezzata era l’attitudine al lavoro, tanto che i

buoi venivano usati per il lavoro dei campi e per il traino di carri e

calessi. La produzione di carne era quindi poco considerata, in quanto,

già con il lavoro, gli animali ripagavano l’agricoltore dei costi

sostenuti per il loro mantenimento.

In un secondo

tempo la selezione fu orientata ad un maggiore equilibrio fra attitudine

al lavoro e produzione di carne. Scomparve l’allevamento brado a favore

di quello stallino, a cui si abbinò un’alimentazione migliore; il manto

andò via via schiarendo fino ad acquistare il suo vantato candore.

(Tratto da “ La Valle dei Giganti”

op.c)

Dal 1900 si iniziò una selezione morfofunzionale, la quale portò la

razza Chianina ad essere ammirata ovunque per le sue qualità e

caratteristiche; era una delle poche razze rimaste pure e, poiché aveva

forti potenzialità produttive, si cercò con essa di migliorare le altre

razze bovine di altre regioni. Questi bovini si diffusero soprattutto

nella

Toscana,

nell’Umbria, in parte delle Marche e del Lazio, in quanto anche qui vi

era una larga conduzione di terreni a mezzadria e perché proprio per tr adizione

vi erano dei bravi allevatori. Negli anni ‘60, con il grande sviluppo

della meccanizzazione agricola, la funzione di animale da lavoro diminuì

drasticamente, così da favorire essenzialmente la produzione di carne. adizione

vi erano dei bravi allevatori. Negli anni ‘60, con il grande sviluppo

della meccanizzazione agricola, la funzione di animale da lavoro diminuì

drasticamente, così da favorire essenzialmente la produzione di carne.

Negli anni

’90, in particolare, la crisi del settore zootecnico, ha comportato il

tradizionale allevamento in stalla a stabulazione fissa antieconomico,

per cui si è reso necessario il recupero di quei caratteri di rusticità

ed attitudine al pascolo, utili per l’allevamento brado e semibrado;

oggi si cerca di migliorare la velocità di accrescimento e lo sviluppo

delle masse muscolari, al fi ne di ridurre il costo di produzione del

chilogrammo di carne.

LA RICERCA

DELLA QUALITA’

Lo scopo

della selezione e del miglioramento genetico, articolati sulla base

della genealogia, sono sempre stati il punto fermo egli studi per il

mantenimento della purezza della razza Chianina e quindi delle sue

indiscusse qualità morfofunzionali. Nel 1966 si costituì l’Associazione

Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (A.N.A.B.I.C.)

che mantiene il Libro genealogico della razza Chianina con la vigilanza

del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

Attualmente

l’indirizzo selettivo mira alla scelta dei capi che garantiscono una

migliore distribuzione delle masse muscolari con incremento dei tagli

più pregiati. A tal proposito sta lavorando il “Centro per la

selezione di manze chianine al pascolo” a Ponte Presale (Sestino -

Arezzo), attuando una selezione dei maschi bovini in base alla capacità

di accrescimento, muscolosità e resa alla macellazione

CHIANINA E VALTIBERINA:

UN LEGAME NEI SECOLI

E’

storicamente accertato che i bovini di razza chianina sono allevati

nella Valtiberina da 2200 anni, complici indiscusse le ampie superfici a

pascolo che consentono l’alpeggio. A dimostrazione dell’importanza della

razza bovina in Valtiberina Toscana, l’ultimo fine settimana di

settembre, ogni anno a Ponte Presale, viene organizzata la Rassegna della Chianina;

nata come fiera del bestiame

Ponte Presale, viene organizzata la Rassegna della Chianina;

nata come fiera del bestiame

si è evoluta fino ad oggi divenendo una Mostra Nazionale di tutto

rispetto. Organizzata da

APAA e ANABIC,

alla Mostra sono esposti i bovini chianini iscritti al Libro Genealogico

Nazionale; al suo interno si svolge sia una gara dove viene premiato il

miglior esemplare bovino presente, ed un’asta, dove le bestie di miglior

pregio sono oggetto di compravendita da parte degli allevatori presenti.

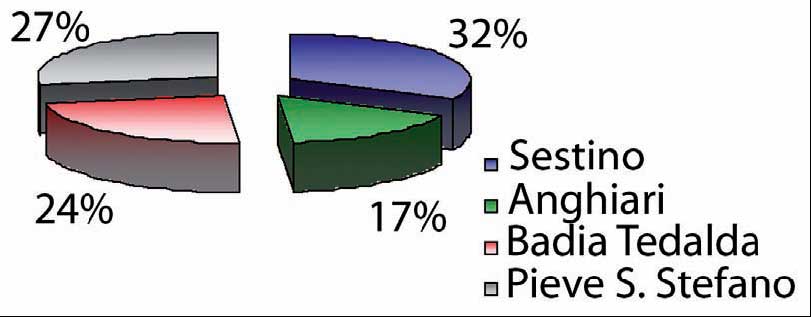

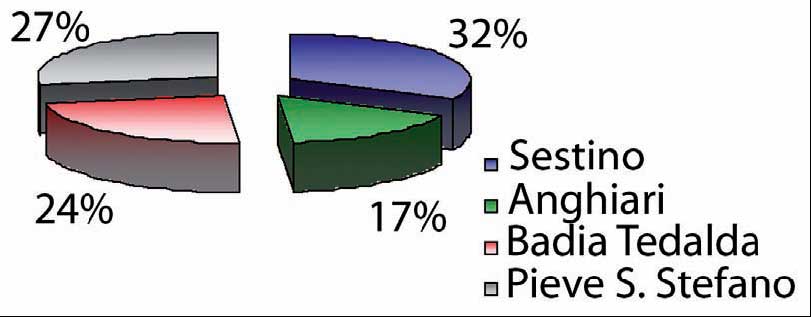

Intorno all’allevamento della chianina gravita la fetta maggiore

dell’economia di piccoli Comuni come Sestino o Badia Tedalda che hanno

fatto della Chianina uno dei simboli più importanti della propria terra;

Sestino rientra tra l’altro, nell’elenco dei paesi che fanno

parte dell’Associazione “Città della Chianina”, dimostrando come

la passione per un lavoro tanto antico come è quello dell’allevatore,

sia senza dubbio una ricchezza collettiva, che dà un valore aggiunto

alle bellezze della terra Valtiberina.

COME SI

ALLEVA UNA CHIANINA IN VALTIBERINA

I bovini

restano in stalla da metà ottobre a metà maggio, dopo di che, in modo

assolutamente graduale, così da abituare l’animale alla “nuova” vita

allo stato brado, si lasciano pascolare all’aperto per il resto

dell’anno nelle zone di alta collina. Gli animali vengono allattati

naturalmente

dalle madri

fino al momento dello svezzamento e successivamente la base alimentare

consiste in una miscela di mangimi provenienti dalle stesse coltivazioni

degli allevatori concimati tramite materiale organico recuperato in

loco; orzo, mais, vena, favino, soia che, una volta raccolti, sono posti

in ambienti ampi, ben areati in modo tale da evitare la formazione di

muffe che potrebbero compromettere la qualità dell’alimento; l’ingrasso

avviene nell’ambito della realtà di ogni singola azienda.

Il

bestiame destinato alla produzione delle carni viene ispezionato prima

della macellazione da esperti appositamente addestrati dal Il

bestiame destinato alla produzione delle carni viene ispezionato prima

della macellazione da esperti appositamente addestrati dal

Consorzio Produttori Carne

Bovina Pregiata delle Razze Italiane,

che si occupa della tutela e diffusione dei marchi. Nell’ambito di

aziende medio piccole, come quelle della Valtiberina, a conduzione

familiare, questo è un aspetto fondamentale, in quanto lo scopo primario

è la garanzia di una carne di ottima qualità in cui devono rimanere

inalterate le caratteristiche nutrizionali della carne. Questo è ciò che

viene offerto costantemente al consumatore, per quanto i costi per

allevare in modo serio un solo esemplare di Chianina, coprirebbero

tranquillamente le spese per l’ingrasso di ben due bestie di altra

razza, la filosofi a che vige ferrea tra gli allevatori di carne

chianina della Valtiberina, è sempre e comunque legata alla ricerca

attenta e scrupolosa della qualità. L’indirizzo zootecnico adottato da

tempo nel comprensorio, è risultato il punto di forza del sistema

agricolo, in due aspetti fondamentali: adeguata crescita del reddito in

ambienti rurali difficili e, salvaguardia di un’area ad alto valore

ambientale e paesaggistico. Alla luce di questo il livello organizzativo

va mantenuto e possibilmente potenziato, sia migliorando la

commercializzazione che la capacità produttiva dei soggetti, di entrambi

i sessi, da cui si ricavano carni da esemplari tra i 18 ed i 22 mesi. In

Valtiberina è concentrato oltre il 50% dell’allevamento di razza

chianina della Provincia di Arezzo; le attività zootecniche sono

ritenute le più qualificate sotto un profilo economic o,

motivo per c o,

motivo per c ui

vanno valorizzate e garantite; la creazione di marchi provinciali di

provenienza e qualità, come

“5R”, I.G.P, “Vitellone Bianco dell’Appennino”, marchio

DOC, sono

dunque di primaria importanza per il progredire perpetuo dello sviluppo

agricolo ed economico

del territorio. L’IGP rappresenta l’unico marchio di qualità per le

carni bovine fresche approvato dalla Comunità Europea per l’Italia. I

bovini utilizzati per la produzione delle carni devono rispondere a

condizioni e requisiti stabiliti dal Disciplinare approvato secondo le

norme previste dal regolamento CE 2081/92. Il bestiame deve essere nato

in Italia in allevamenti iscritti al Libro Genealogico Nazionale

al fi ne di consentire la verifica della razza. ui

vanno valorizzate e garantite; la creazione di marchi provinciali di

provenienza e qualità, come

“5R”, I.G.P, “Vitellone Bianco dell’Appennino”, marchio

DOC, sono

dunque di primaria importanza per il progredire perpetuo dello sviluppo

agricolo ed economico

del territorio. L’IGP rappresenta l’unico marchio di qualità per le

carni bovine fresche approvato dalla Comunità Europea per l’Italia. I

bovini utilizzati per la produzione delle carni devono rispondere a

condizioni e requisiti stabiliti dal Disciplinare approvato secondo le

norme previste dal regolamento CE 2081/92. Il bestiame deve essere nato

in Italia in allevamenti iscritti al Libro Genealogico Nazionale

al fi ne di consentire la verifica della razza.

QUALITA’

DELLA CARNE

Il vitellone

possiede la carne più succulenta, nutriente e fortificante e la sua

carne migliore si riconosce dal colore rosso vivo, dalla grana fi ne,

consistente,

contemporaneamente

soda ed elastica al tocco, dalle piccole infiltrazioni di grasso

(bianche o leggermente biancastre) che solcano la massa muscolare e

dallo spessore esteriore del grasso, di colore bianco o giallo chiaro,

che ricopre la superficie del dorso e dei lombi. Queste sono qualità che

derivano dalla razza dell’animale e dal regime alimentare durante il

periodo di ingrassamento. Per quanto riguarda il contenuto in grassi, la

carne ne contiene in media il 3%, variando da un minino dello 0.5 % ad

un massimo del 7%. Importante pregio della carne è il suo contenuto in

ferro, in forma perfettamente assorbibile dall’organismo. La presenza

dei lipidi totali non supera mai il 2,5% pure a pesi intorno agli 850 kg

(Poli B. M. et al., 1994a). Le carni di Chianina hanno messo in

evidenza, nella componente lipidica, la bassa incidenza di acidi grassi

saturi che, nell’intervallo tra 16 e 24 mesi, raggiunge solo il 44-45%.

Risultano invece elevate, anche ad età avanzate, le quantità degli acidi

grassi linoleico ed arachidonico, preziosi dal punto di vista

nutrizionale. Il rapporto trigliceridi/ fosfolipidi risulta

relativamente costante e basso per tutte le età studiate così come il

livello in colesterolo (Poli B. M. et al, 1994). contemporaneamente

soda ed elastica al tocco, dalle piccole infiltrazioni di grasso

(bianche o leggermente biancastre) che solcano la massa muscolare e

dallo spessore esteriore del grasso, di colore bianco o giallo chiaro,

che ricopre la superficie del dorso e dei lombi. Queste sono qualità che

derivano dalla razza dell’animale e dal regime alimentare durante il

periodo di ingrassamento. Per quanto riguarda il contenuto in grassi, la

carne ne contiene in media il 3%, variando da un minino dello 0.5 % ad

un massimo del 7%. Importante pregio della carne è il suo contenuto in

ferro, in forma perfettamente assorbibile dall’organismo. La presenza

dei lipidi totali non supera mai il 2,5% pure a pesi intorno agli 850 kg

(Poli B. M. et al., 1994a). Le carni di Chianina hanno messo in

evidenza, nella componente lipidica, la bassa incidenza di acidi grassi

saturi che, nell’intervallo tra 16 e 24 mesi, raggiunge solo il 44-45%.

Risultano invece elevate, anche ad età avanzate, le quantità degli acidi

grassi linoleico ed arachidonico, preziosi dal punto di vista

nutrizionale. Il rapporto trigliceridi/ fosfolipidi risulta

relativamente costante e basso per tutte le età studiate così come il

livello in colesterolo (Poli B. M. et al, 1994).

PERCORSO DIDATTICO

SULLA CARNE CHIANINA

(attualmente

in fase di collaudo finale)

|

o,

motivo per c

o,

motivo per c ui

vanno valorizzate e garantite; la creazione di marchi provinciali di

provenienza e qualità, come

“5R”, I.G.P, “Vitellone Bianco dell’Appennino”, marchio

DOC, sono

dunque di primaria importanza per il progredire perpetuo dello sviluppo

agricolo ed economico

del territorio. L’IGP rappresenta l’unico marchio di qualità per le

carni bovine fresche approvato dalla Comunità Europea per l’Italia. I

bovini utilizzati per la produzione delle carni devono rispondere a

condizioni e requisiti stabiliti dal Disciplinare approvato secondo le

norme previste dal regolamento CE 2081/92. Il bestiame deve essere nato

in Italia in allevamenti iscritti al Libro Genealogico Nazionale

al fi ne di consentire la verifica della razza.

ui

vanno valorizzate e garantite; la creazione di marchi provinciali di

provenienza e qualità, come

“5R”, I.G.P, “Vitellone Bianco dell’Appennino”, marchio

DOC, sono

dunque di primaria importanza per il progredire perpetuo dello sviluppo

agricolo ed economico

del territorio. L’IGP rappresenta l’unico marchio di qualità per le

carni bovine fresche approvato dalla Comunità Europea per l’Italia. I

bovini utilizzati per la produzione delle carni devono rispondere a

condizioni e requisiti stabiliti dal Disciplinare approvato secondo le

norme previste dal regolamento CE 2081/92. Il bestiame deve essere nato

in Italia in allevamenti iscritti al Libro Genealogico Nazionale

al fi ne di consentire la verifica della razza.

carni erano destinate alla tavola di pochi privilegiati, in quanto il

loro primo utilizzo era legato al lavoro nei campi, per trainare

l’aratro o per spostare grossi massi, comunque sia per lavoro di fatica

che risultavano essere particolarmente adatti per questo tipo di

animale. In numerosi scavi effettuati in Umbria e Toscana sono venuti

alla luce vasi, cornicioni, monete raffiguranti bovini o teste di bovini

molto somiglianti ai Chianini specialmente per quanto concerne la testa

leggera e brachicefala con corna piccole. Il “toro italico”, rame

monetario del Lazio databile intorno ai primi anni del IV secolo a.C.,

presenta proprio le caratteristiche di un Chianino (Giuliani, 1954). In

seguito al dominio romano, l’allevamento si estese dall’Arno al Clitunno,

le cui limpide acque, dice la leggenda, rendevano candido il mantello di

questi animali. Con il Cristianesimo, i buoi bianchi persero la loro

funzione sacrificale, e venne meno anche la pratica dell’allevamento. Si

verificò così il ritorno allo stato brado degli animali, che causò la

scomparsa dei caratteri gentili a vantaggio della rusticità. Nell’‘800,

vista la grande mole che rendeva la Chianina alquanto adatta al lavoro,

divenne indispensabile collaboratrice dell’agricoltore: così in questo

periodo la dote più apprezzata era l’attitudine al lavoro, tanto che i

buoi venivano usati per il lavoro dei campi e per il traino di carri e

calessi. La produzione di carne era quindi poco considerata, in quanto,

già con il lavoro, gli animali ripagavano l’agricoltore dei costi

sostenuti per il loro mantenimento.

carni erano destinate alla tavola di pochi privilegiati, in quanto il

loro primo utilizzo era legato al lavoro nei campi, per trainare

l’aratro o per spostare grossi massi, comunque sia per lavoro di fatica

che risultavano essere particolarmente adatti per questo tipo di

animale. In numerosi scavi effettuati in Umbria e Toscana sono venuti

alla luce vasi, cornicioni, monete raffiguranti bovini o teste di bovini

molto somiglianti ai Chianini specialmente per quanto concerne la testa

leggera e brachicefala con corna piccole. Il “toro italico”, rame

monetario del Lazio databile intorno ai primi anni del IV secolo a.C.,

presenta proprio le caratteristiche di un Chianino (Giuliani, 1954). In

seguito al dominio romano, l’allevamento si estese dall’Arno al Clitunno,

le cui limpide acque, dice la leggenda, rendevano candido il mantello di

questi animali. Con il Cristianesimo, i buoi bianchi persero la loro

funzione sacrificale, e venne meno anche la pratica dell’allevamento. Si

verificò così il ritorno allo stato brado degli animali, che causò la

scomparsa dei caratteri gentili a vantaggio della rusticità. Nell’‘800,

vista la grande mole che rendeva la Chianina alquanto adatta al lavoro,

divenne indispensabile collaboratrice dell’agricoltore: così in questo

periodo la dote più apprezzata era l’attitudine al lavoro, tanto che i

buoi venivano usati per il lavoro dei campi e per il traino di carri e

calessi. La produzione di carne era quindi poco considerata, in quanto,

già con il lavoro, gli animali ripagavano l’agricoltore dei costi

sostenuti per il loro mantenimento. adizione

vi erano dei bravi allevatori. Negli anni ‘60, con il grande sviluppo

della meccanizzazione agricola, la funzione di animale da lavoro diminuì

drasticamente, così da favorire essenzialmente la produzione di carne.

adizione

vi erano dei bravi allevatori. Negli anni ‘60, con il grande sviluppo

della meccanizzazione agricola, la funzione di animale da lavoro diminuì

drasticamente, così da favorire essenzialmente la produzione di carne.

Ponte Presale, viene organizzata la Rassegna della Chianina;

nata come fiera del bestiame

Ponte Presale, viene organizzata la Rassegna della Chianina;

nata come fiera del bestiame Il

bestiame destinato alla produzione delle carni viene ispezionato prima

della macellazione da esperti appositamente addestrati dal

Il

bestiame destinato alla produzione delle carni viene ispezionato prima

della macellazione da esperti appositamente addestrati dal  contemporaneamente

soda ed elastica al tocco, dalle piccole infiltrazioni di grasso

(bianche o leggermente biancastre) che solcano la massa muscolare e

dallo spessore esteriore del grasso, di colore bianco o giallo chiaro,

che ricopre la superficie del dorso e dei lombi. Queste sono qualità che

derivano dalla razza dell’animale e dal regime alimentare durante il

periodo di ingrassamento. Per quanto riguarda il contenuto in grassi, la

carne ne contiene in media il 3%, variando da un minino dello 0.5 % ad

un massimo del 7%. Importante pregio della carne è il suo contenuto in

ferro, in forma perfettamente assorbibile dall’organismo. La presenza

dei lipidi totali non supera mai il 2,5% pure a pesi intorno agli 850 kg

(Poli B. M. et al., 1994a). Le carni di Chianina hanno messo in

evidenza, nella componente lipidica, la bassa incidenza di acidi grassi

saturi che, nell’intervallo tra 16 e 24 mesi, raggiunge solo il 44-45%.

Risultano invece elevate, anche ad età avanzate, le quantità degli acidi

grassi linoleico ed arachidonico, preziosi dal punto di vista

nutrizionale. Il rapporto trigliceridi/ fosfolipidi risulta

relativamente costante e basso per tutte le età studiate così come il

livello in colesterolo (Poli B. M. et al, 1994).

contemporaneamente

soda ed elastica al tocco, dalle piccole infiltrazioni di grasso

(bianche o leggermente biancastre) che solcano la massa muscolare e

dallo spessore esteriore del grasso, di colore bianco o giallo chiaro,

che ricopre la superficie del dorso e dei lombi. Queste sono qualità che

derivano dalla razza dell’animale e dal regime alimentare durante il

periodo di ingrassamento. Per quanto riguarda il contenuto in grassi, la

carne ne contiene in media il 3%, variando da un minino dello 0.5 % ad

un massimo del 7%. Importante pregio della carne è il suo contenuto in

ferro, in forma perfettamente assorbibile dall’organismo. La presenza

dei lipidi totali non supera mai il 2,5% pure a pesi intorno agli 850 kg

(Poli B. M. et al., 1994a). Le carni di Chianina hanno messo in

evidenza, nella componente lipidica, la bassa incidenza di acidi grassi

saturi che, nell’intervallo tra 16 e 24 mesi, raggiunge solo il 44-45%.

Risultano invece elevate, anche ad età avanzate, le quantità degli acidi

grassi linoleico ed arachidonico, preziosi dal punto di vista

nutrizionale. Il rapporto trigliceridi/ fosfolipidi risulta

relativamente costante e basso per tutte le età studiate così come il

livello in colesterolo (Poli B. M. et al, 1994).